三峡日报通讯员 赵书洋

作为践行习近平生态文明思想的又一丰硕成果,在10月28日召开的中国生态文明论坛济南年会上,宜都市被正式命名为“国家生态文明建设示范区”,系全省首个获此殊荣的百强县市。

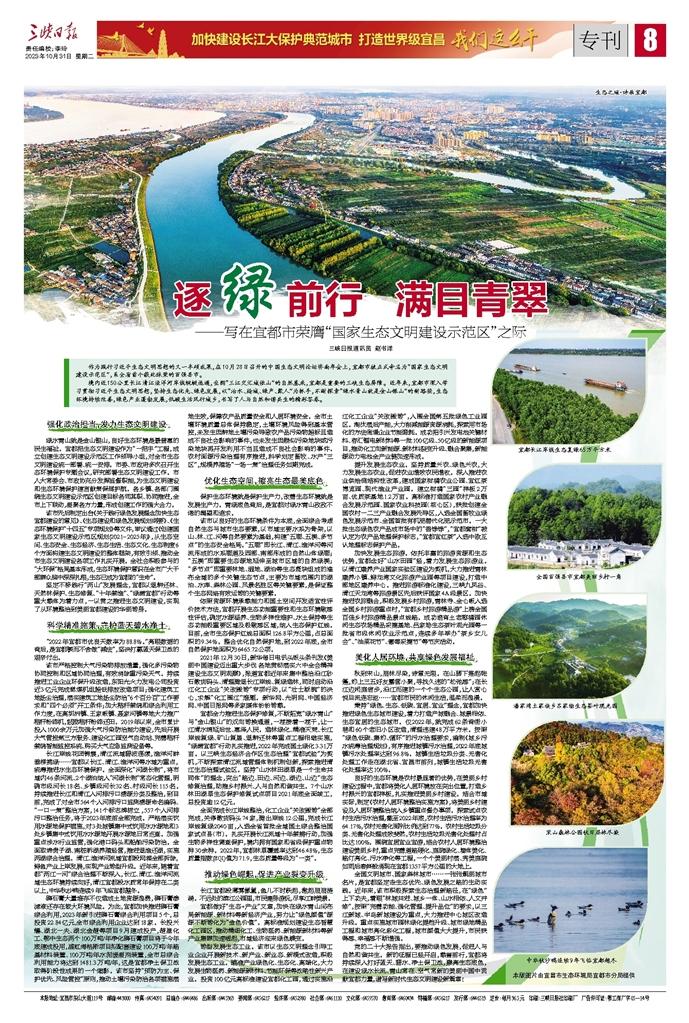

境内近150公里长江清江渔洋河岸线蜿蜒迤逦,坐拥“三江交汇城依山”的自然基底,宜都是重要的三峡生态屏障。近年来,宜都市深入学习贯彻习近平生态文明思想,坚持生态优先、绿色发展,以“治水、绘城、绿产、聚人”为抓手,不断探索“绿水青山就是金山银山”的新路径,生态环境持续改善,绿色产业蓬勃发展,低碳生活风行城乡,书写了人与自然和谐共生的精彩答卷。

强化政治担当,发力生态文明建设

绿水青山就是金山银山,良好生态环境是最普惠的民生福祉。宜都把生态文明建设作为“一把手”工程,成立创建生态文明建设示范区工作领导小组,对全市生态文明建设统一部署、统一安排。市委、市政府多次召开生态环境保护专题会议,研究部署生态文明建设工作。市人大常委会、市政协充分发挥监督职能,为生态文明建设和生态环境保护建言献策保驾护航。各乡镇、各部门围绕生态文明建设示范区创建目标各司其职、协同推进,全市上下联动,凝聚各方力量,形成创建工作的强大合力。

该市先后制定出台《关于践行绿色发展理念加快生态宜都建设的意见》、《生态建设和绿色发展规划纲要》、《生态环境保护“十四五”专项规划》等文件,审议通过《创建国家生态文明建设示范区规划(2021-2025年)》,从生态空间、生态安全、生态经济、生态生活、生态文化、生态制度6个方面构建生态文明建设的整体框架,有效引领、推动全市生态文明建设各项工作扎实开展。全社会积极参与的“大环保”格局基本形成,生态环境保护意识在全市广大干部群众脑中深深扎根,生态已成为宜都的“生命”。

坚定不移践行“两山”发展理念,宜都以退耕还林、天然林保护、生态修复、“十年禁渔”、“绿满宜都”行动等重大载体为着力点,一以贯之推进生态文明建设,实现了从环境整治到美丽宜都建设的华丽转身。

科学精准施策,守护蓝天碧水净土

“2022年宜都市优良天数率为88.8%。”亮眼数据的背后,是宜都锲而不舍做“减法”,坚决打赢蓝天保卫战的艰辛付出。

该市严格控制大气污染物排放增量,强化多污染物协同控制和区域协同治理,有效消除重污染天气。持续推进工业企业环保升级改造,东阳光火力发电公司投资近3亿元完成燃煤机组超低排放改造项目;强化建筑工地扬尘治理,落实建筑工地扬尘防治“6个百分百”工作要求和“四个必须”开工条件;加大秸秆禁烧和综合利用工作力度,在高坝洲镇、王家畈镇、聂家河镇等地大力推广秸秆粉碎机,鼓励秸秆粉碎还田。2019年以来,全市累计投入1000余万元加强大气污染防治能力建设,先后开展大气管控第三方服务、建设化工园空气自动站、完善秸秆禁烧智能监控系统、购买大气应急监测设备等。

长江岸线花团锦簇,清江流域碧波荡漾,渔洋河畔垂柳拂绿……宜都以长江、清江、渔洋河等水域为重点,统筹推进水生态环境保护。全面深化“河湖长制”,将市域内46条河流、2个湖泊纳入“河湖长制”常态化管理,明确市级河长18名、乡镇级河长32名、村级河长115名。持续推进长江和清江入河排污口溯源分类及整治,到目前,完成了对全市564个入河排污口监测溯源命名编码、“一口一策”整治方案,141个标志牌树立 ,557个入河排污口整治任务,将于2023年底前全部完成。严格落实饮用水源地保护措施,对3处城镇集中式饮用水水源地和3处乡镇集中式饮用水水源地开展水源地日常巡查。加强重点涉水行业监管,强化港口码头和船舶污染防治。全面取缔贵子湖、南桩桥湖养殖经营,推进退渔还湖,实施两湖综合治理。清江、渔洋河流域宜都段网箱全部拆除,鲟鱼产业上岸发展,实现产业转型升级。近年来,随着宜都“两江一河”综合治理不断深入,长江、清江、渔洋河流域生态环境持续向好,清江宜都段水质常年保持在二类以上,中华秋沙鸭连续9年飞临宜都越冬。

磷石膏大量堆存不仅造成土地资源浪费,磷石膏渗滤液还存在较大环境风险。为此,宜都加快推进磷石膏综合利用,2023年新引进磷石膏综合利用项目5个,总投资22.84亿元,全市综合利用企业达到18家。长投兴耀、湖北一夫、湖北金楚等项目9月建成投产,楚星化工、鄂中生态两个100万吨/年净化磷石膏项目将于今年底建成投用,盛虹海格斯项目拟配套建设100万吨/年路基材料装置、100万吨/年水泥缓凝剂装置,全市总综合利用能力将达到1481.3万吨/年,这是宜都净土保卫战取得阶段性成果的一个缩影。该市坚持“预防为主、保护优先、风险管控”原则,推动土壤污染防治各项措施落地生效,保障农产品质量安全和人居环境安全。全市土壤环境质量总体保持稳定,土壤环境风险得到基本管控,未发生因耕地土壤污染导致农产品污染物超标且造成不良社会影响的事件,也未发生因疑似污染地块或污染地块再开发利用不当且造成不良社会影响的事件。农村面源污染治理有序推进,科学划定畜牧、水产“三区”,规模养殖场“一场一策”治理任务如期完成。

优化生态空间,擦亮生态最美底色

保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力。青绿底色背后,是宜都对绿水青山孜孜不倦的渴望和追求。

该市以良好的生态环境条件为本底,全面综合考虑自然生态与城市生态要素,以市域主要水系为骨架,以山、林、江、河等自然要素为基础,构建“五廊、五楔、多节点”的生态安全格局。“五廊”即长江、清江、渔洋河等河流形成的水系廊道及西部、南部形成的自然山体绿廊;“五楔”即重要生态源地延伸至城市区域的自然绿楔;“多节点”即重要林地、湿地、湖泊等生态斑块组成的遍布全域的多个关键生态节点,主要为市域范围内的湖泊、水库、森林公园、风景名胜区等关键要素,是保证整个生态网络有效运转的关键要素。

依照资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价技术方法,宜都开展生态功能重要性和生态环境敏感性评估,确定水源涵养、生物多样性维护、水土保持等生态功能极重要区域及极敏感区域,纳入生态保护红线。目前,全市生态保护红线总面积126.8平方公里,占总面积的9.34%。整合优化自然保护地,到2022年底,全市自然保护地面积为6465.72公项。

2021年12月30日,新华每日电讯头版头条刊发《美丽中国建设迈出重大步伐 各地贯彻落实六中全会精神建设生态文明观察》,报道宜都近年来集中整治沿江砂石散货码头、清理腾退长江岸线、复绿造林,同时启动沿江化工企业“关改搬转”专项行动,以“壮士断腕”的决心,求解“化工围江”难题。新华网、光明网、中国经济网、中国日报网等多家媒体纷纷转载。

宜都全力推进生态保护修复,不断拓宽“绿水青山”与“金山银山”的双向转换通道,一茬接着一茬干,让一江清水绵延后世、惠泽人民。造林绿化、精准灭荒、长江岸线复绿、矿山复垦、退耕还林等重点工程相继实施,“绿满宜都”行动扎实推进,2022年完成国土绿化3.31万亩。以三峡生态经济合作区生态治理“宜都试验”为契机,不断探索清江流域管理体制机制创新,探索推进清江生态治理试验区。坚持“山水林田湖草是一个生命共同体”的理念,突出“路边、田边、河边、湖边、山边”生态修复治理,助推乡村振兴、人与自然和谐共生。7个山水林田湖草生态保护修复试点项目2021年底全面竣工,总投资逾12亿元。

全面完成长江岸线整治,化工企业“关改搬转”全部完成,关停散货码头74家,腾出岸线12公里,完成长江岸线复绿2040亩,入选全省首批全域国土综合整治国家试点县(市)。扎实开展长江流域十年禁捕行动,加强生物多样性调查保护,境内拥有国家和省级保护重点物种30余种。2022年,宜都林草覆盖率达到46.48%,生态质量指数(EQI)值为71.9,生态质量等级为“一类”。

推动绿色崛起,促进产业裂变升级

长江宜都段薄雾氤氲,鱼儿不时跃起,激起层层涟漪。不远处的滨江公园里,市民健身游玩,尽享江畔美景。

宜都做好“生态+产业”文章,加快在绿水青山间布局新能源、新材料等新经济产业,努力让“绿色颜值”源源不断转化为“金色价值”。高标准规划建设生态智慧化工园区,推动精细化工、生物医药、新能源新材料等新产业集群加速崛起,市域经济迎来绿色蝶变。

转型发展生态工业。该市以生态文明理念引导工业企业开展新技术、新产业、新业态、新模式改造,积极发展生态工业。瞄准产业绿色化、生态化、高端化,大力发展生物医药、新能源新材料、节能环保等战略性新兴产业。投资100亿元高标准建设宜都化工园,通过实施沿江化工企业“关改搬转”,入围全国第五批绿色工业园区。淘汰落后产能,大力削减能源资源消耗,探索用市场化的方法倒逼企业节能降耗。成功招引兴发电池关键材料、容汇锂电新材料等一批100亿级、50亿级的新能源项目,推动化工向新能源、新材料裂变升级、融合聚集,新能源动力电池全产业链加速形成。

提升发展生态农业。坚持质量兴农、绿色兴农,大力发展生态农业,促进农业增效农民增收。深入推进农业供给侧结构性改革,建成国家柑橘农业公园、宜红茶博览园、现代渔业产业园。建立柑橘“三园”样板2万亩、优质茶基地1.2万亩。高标准打造国家农村产业融合发展示范园、国家农业科技园〔核心区),获批创建全国农村一二三产业融合发展先导区,入选全国畜牧业绿色发展示范市、全国首批有机肥替代化肥示范市。一大批生态绿色农产品成市场中的“香饽饽”,“宜都蜜柑”被认定为农产品地理保护标志,“宜都宜红茶”入选中欧互认地理标志保护产品。

加快发展生态旅游。依托丰富的旅游资源和生态优势,宜都念好“山水田园”经,着力发展生态旅游业。以清江康养产业国家实验区建设为契机,大力推进青林康养小镇、鲟龙湾文化旅游产业园等项目建设,打造中部地区康养中心。推进旅游标准化建设,三峡九凤谷、清江天龙湾等旅游景区先后获评国家4A级景区。加快推进农旅融合,积极发展乡村旅游,青林寺、全心畈入选全国乡村旅游重点村,“宜都乡村旅游精品游”上榜全国百佳乡村旅游精品景点线路。成功培育土老憨橘园休闲生态农场精品采摘基地、吕家坳生态茶叶观光园等一批省市级休闲农业示范点,连续多年举办“茶乡女儿会”、“油菜花节”、葡萄采摘节”等节庆活动。

美化人居环境,共享绿色发展福祉

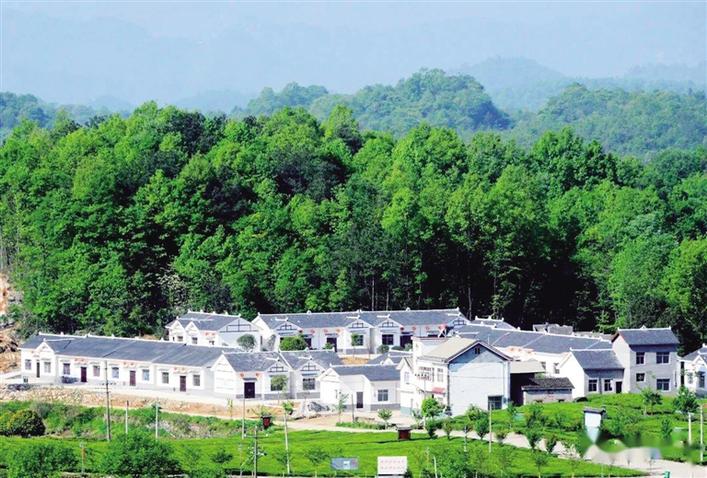

秋到宋山,层林尽染,诗意无限。在山脚下搭起帐篷,约上三五好友露营小聚,寻找久违的“松弛感”;在长江边闲庭信步,沿江而建的一个个生态公园,让人赏心悦目流连忘返……宜都市民的休闲生活,温柔而浪漫。

秉持“绿色、生态、低碳、宜居、宜业”理念,宜都加快推进绿色生态城市建设,着力打造产城融合、城景相依、生态宜居的生态城市。仅2022年,就完成62条背街小巷和60个老旧小区改造,清理违建48万平方米。按照“绿色低碳、集约、循环”的污水治理要求,编制《城乡污水统筹治理规划》,有序推进城镇污水治理,2022年底城镇污水处理率达到96.8%。城镇生活垃圾分类、无害化处理工作走在湖北省、宜昌市前列,城镇生活垃圾无害化处理率达100%。

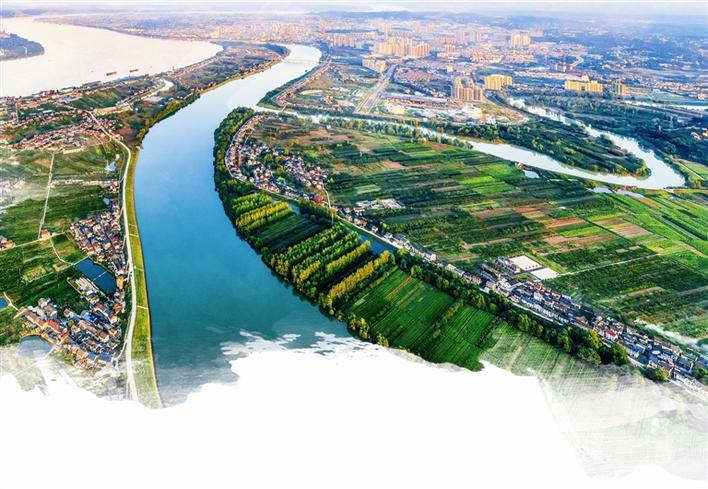

良好的生态环境是农村最显著的优势,在美丽乡村建设过程中,宜都将美化人居环境放在突出位置,打造乡村振兴的宜都样板,扎实推进美丽乡村建设。结合市域实际,制定《农村人居环境整治实施方案》,将美丽乡村建设及人居环境整治纳入乡镇重点督办事项。探索试点农村生活污水治理,截至2022年底,农村生活污水治理率为64.17%,农村无害化厕所比例达到77%。农村生活垃圾分类、无害化处理成效斐然,农村生活垃圾无害化处理村占比达100%。围绕宜居宜业宜游,结合农村人居环境整治建设美丽乡村,重点完善道路硬化、庭院绿化、墙体美化、路灯亮化、污水净化等工程,一个个美丽村落、秀美庭院如雨后春笋般涌现在宜都1357平方公里的大地上。

全国文明城市、国家森林城市……一张张靓丽城市名片,是宜都坚定走生态优先、绿色发展之路的生动实践。近年来,该市积极探索生态治理新路径,在“绿色”上下功夫,着眼“林城共进、城乡一体、山水相依、人文并修”,按照“完善功能、强化管理、提升品位”的要求,以三江新城、半岛新城建设为重点,大力推进中心城区改造升级。重点实施城市园林绿化提档升级、城市绿地精品工程和城市亮化彩化工程,城市颜值大大提升,市民获得感、幸福感不断增强。

党的二十大报告指出,要推动绿色发展,促进人与自然和谐共生。新的征程已经开启,载誉前行,宜都将持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战,擦亮生态底色,在建设绿水长流、青山常在、空气常新的美丽中国中贡献宜都力量,谱写新时代生态文明建设新篇章!

本版图片由宜昌市生态环境局宜都市分局提供