□周凌云

认识刘汉奇老师是好多年前。他有一个同学,与他同在中国艺术研究院学习过,邀他来屈原故里游玩,他欣然应允。女婿开车,从唐山千里迢迢而来。我以为他走马观花,看一番三峡山水风光便走,但是,他不这样,他要找水牛写生画画。我当年作为文联负责人,陪了他几天。

屈原故里产脐橙,农民都以产销水果为主业,种水稻者已寥寥,用牛耕耘少见。但是通过各方打听,还有零星种水稻的人,费了些周折,终于在泄滩乡一个村里找到水牛。几头水牛正在堰塘卧水沐浴,这是难得的场景。刘老师兴奋不已,掏出速写本画将起来。他极力专注的神情,灵动如流水的笔墨,给我留下了深刻印象。就在这个堰塘边,他待了半天。当年也近七十岁了,不怕山路颠簸,像牛一样埋头干事儿的劲头,令人敬佩。我从他身上看到了可贵的敬业精神。

刘老师留下来,趁兴致盎然,画了些“牛画”,我又请他为我们的国画爱好者培训,教授如何练书法、画牛,他深入浅出、笔笔示范,讲得生动有趣,让大家受益匪浅。

他对我讲:一生只画牛,对牛情有独钟。

画牛,与他的经历有关。他曾当过兵,转业后安置到外贸局,工作是收牛。常在乡村里转悠。将收回的牛,用火车皮运到深圳,由深圳再卖到香港。收的多是北方的花牛,黑白相间、对比显著、色调鲜明,有大雅之趣。他喜欢牛,对牛有了感情。做这一工作,虽然只干了四年,却影响了他的一生,对牛有了更深的认识。

牛,忠于主人、脚踏实地、任劳任怨,有可贵的品质,是人类应当学习的楷模,值得用艺术的形式来表现和讴歌。他爱画画,便画上了花牛。一画便不可收拾,决心一直画下去。画的花牛画,曾多次参加展览,让人印象深刻。

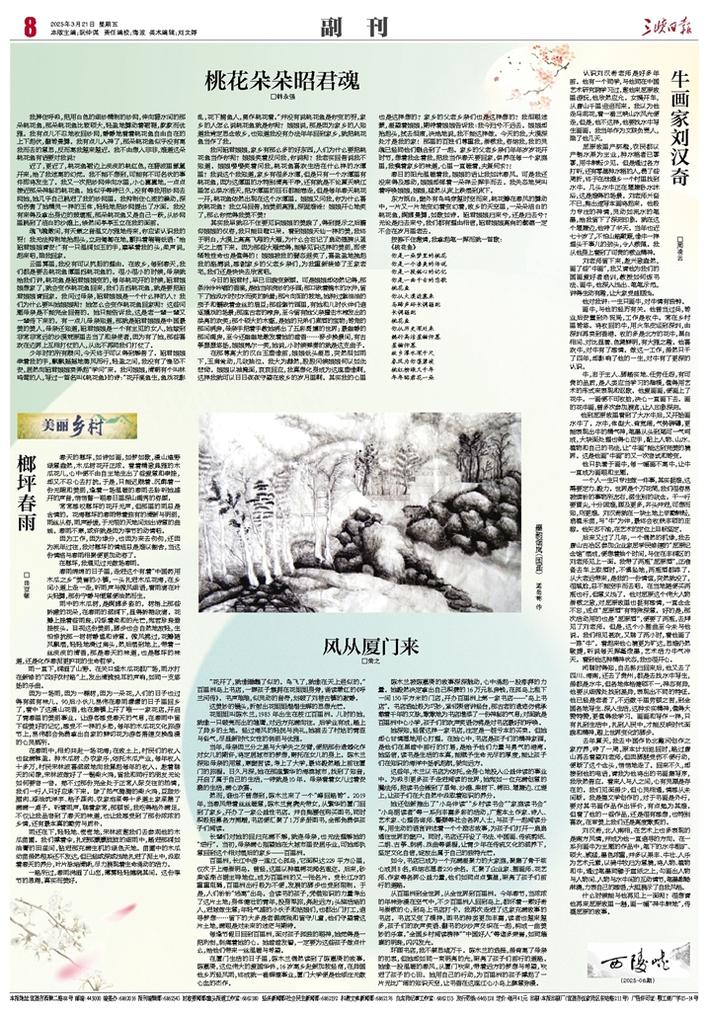

他到屈原故里看到了大水牛后,又开始画水牛了。水牛,体型大、背宽阔,气势磅礴,更能表现出牛的精气神,笔墨从头到尾可一气呵成,大块面处理也得心应手,配上人物、山水、植物和自己的书法,让“牛画”能达到完美的境界。这是他画“牛画”的又一次尝试和转变。

他只执著于画牛,每一幅画不离牛,让牛一直成为画眼和主题。

一个人一生只专注做一件事,其实挺难,这需要定力、毅力。世界是个万花筒,我们很容易被缤纷的事物所左右,滋生别的欲念。干一行要冒尖,十分困难,顾及更多,齐头并进,可想而知,则更难。刘汉奇就在一块土地上辛勤耕耘,培植禾苗,与“牛”为伴,最终会收获丰硕的庄稼。他矢志不渝,在艺术的定位上目标坚定。

后来又过了几年,一个偶然的机缘,我去唐山古冶区参加企业家屈学民修建的“屈原纪念馆”落成,便想着抽个时间,与住在丰润区的刘老师见上一面。我带了两瓶“屈原酒”,正准备去车上取酒时,不慎坠地,两瓶酒都碎了。从大老远带来,是我的一份情谊,突然就没了,很尴尬,总不能空手而去吧。在当地随便买两瓶也行,但意义浅了。他对屈原这个伟大人物崇敬之致,对屈原故里也挺有感情,一直念念不忘,送点“屈原酒”有特殊深意。好的是,那次活动用的也是“屈原酒”,便要了两瓶,去拜见了刘老师。但是,这个小插曲至今未与他说。我们相见甚欢,又聊了两小时,看他画了一阵“牛”。看起来他心境更为旷达,思维仍然敏捷,听说每天挥毫泼墨,艺术活力牛气冲天。看到他这种精神状态,我也很开心。

闲聊时得知,自去秭归回来后,他又去了四川、海南,还去了贵州,都是去找水牛写生,虽都是水牛,但各地体格健硕不一,神态有异,他要从细微处找到差异,表现出不同的特征。他已经是老者了,不远数千里劳顿之苦,到全国各地写生、深入生活,这种求实精神,值得大赞特赞,更值得我学习。画画和写作一样,只有扎到生活中,扎到人民中,才能反映时代面貌和精神,跟上世界变化的脚步。

去年夏天,我去中国作协北戴河创作之家疗养,待了一周,原本计划返回时,路过唐山再去看望刘老师,但因脚腿受伤不便行动,便断了这个念头,悄悄地走了。回来不久,却接到他的电话,请我为他将出的书画集写序,我欣然答应。看来人与人之间,心有灵犀是存在的。我们见面虽少,但心灵相通,情感从未间断。我是搞文学创作的,对于书画是外行,要对其书画作品作出评价,有点勉为其难。但看了他的一些作品,还是很有感想,也特别喜欢,在审美上我们还是高度默契的。

刘汉奇,北人南相,在艺术上也多表现的是南方风情,并成为他一直追寻的方向。在一系列画牛为主题的作品中,笔下的水牛粗犷、硕大、威猛,墨色浓重,并多以果丰、牛壮、人乐为艺术元素,以骑牛牧归为意境,将人物、植物和牛,通过笔墨同臻于宣纸之上,勾画出人物与人物间、人物与水牛间的互动情节,笔墨酣畅淋漓,力表自己的感悟,大胆展示了自我风格。

什么时候能与他再见上一面呢?很想请他再来屈原故里一趟,画一幅“神牛耕地”,传播屈原的故事。